作者:吴远辉 全球创新与治理研究院秘书长

文 叁 太极思维研究院院长

一、太极思维与先进的理论的底层逻辑耦合

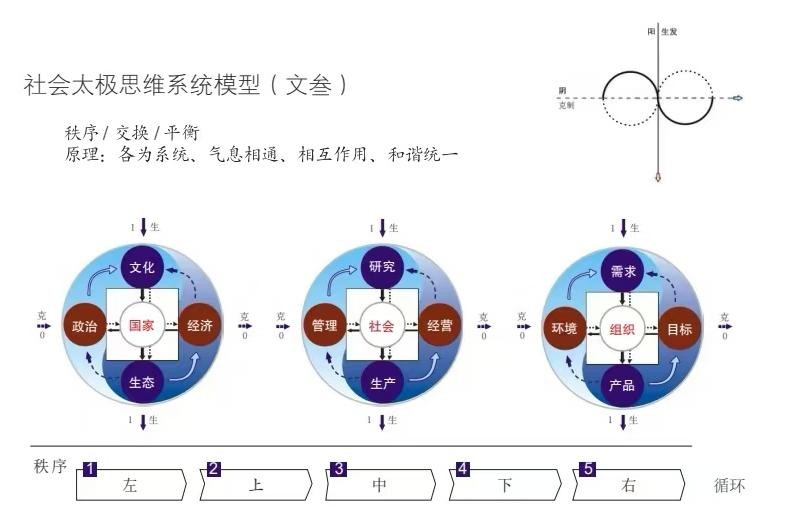

中华民族传统思维方式太极思维以“秩序交换平衡”为核心,通过“左上中下右”循环(克进→生进→事物→生出→克出)揭示系统演化规律,强调“系统嵌套性、阴阳互动性、阶段循环性”。党的理论 体系以马克思主义唯物辩证法为根基,与太极思维在“认知世界的系统性、把握规律的动态性、指导实践的整体性”上形成深层契合:

系统观:太极“身在系统又自成系统”与党的“五位一体”总体布局的系统谋划同构;

矛盾观:阴阳相生相克与唯物辩证法的对立统一规律本质一致;

实践观:“秩序交换平衡”的演化逻辑与“四个全面”战略布局的问题导向相呼应。

二、先进的理论体系的太极思维模型解析

(一)“五位一体”总体布局:太极系统的国家治理具象化

1、模型对应关系

左(政治):政党领导、法治建设(克进:以政治秩序约束系统方向);

上(文化):思想理论、科技文化(生进:以文化能量驱动创新动能);

中(社会核心):民生福祉、价值观共识(事物核心:社会运行的根本目的);

下(生态):资源环境、社会治理(生出:以生态与社会基础支撑发展);

右(经济):生产力发展、市场经济(克出:以经济成果反哺系统循环)。

案例:长三角一体化发展中,政治协同(左)推动跨省政策对接,文化共享(上)促进区域认同,社会治理(中)聚焦公共服务均等化,生态共治(下)破解污染跨界难题,经济联动(右)形成产业链集群,体现“左上中下右”的循环平衡。

2、基层落实方案

建立“五维工作轮动机制”:

每周一聚焦“政治引领”(左):学习国家文件,明确工作方向;

每周三推进“文化赋能”(上):组织技能培训或社区文化活动;

每周五锚定“民生核心”(中):解决群众急难愁盼问题;

每月第一周开展“生态治理”(下):环境整治或垃圾分类督导;

每季度末复盘“经济成效”(右):产业项目进度与民生投入产出比。

(二)“四个全面”战略布局:系统运行的“公转-自转”协调机制

1、模型动力学解析

事物“既公转又自转”,“四个全面”通过“约束-动力-目标-核心”实现系统协同:

全面依法治国(左,克进):法治框架约束各领域“自转”边界;

全面深化改革(上,生进):破除体制机制障碍,为“公转”注入动力;

全面建设现代化国家(中,事物核心):明确系统演化的终极目标;

全面从严治党(中,核心):强化系统中心点,确保“公转”方向不偏移,遵循圆周运动规律,保持向心力。

逻辑链:如乡村振兴中,法治(左)规范土地流转,改革(上)创新集体产权制度,现代化目标(中)引领农业农村现代化,党建(核心)保障政策落地,形成“约束-动力-目标-核心”的闭环。

2、企业实践方案

构建“四维管理罗盘”:

左(合规管理):设立法务部门,对照政策红线建立风险清单;

上(创新改革):每年投入3%营收用于技术研发或流程优化;

中(战略目标):制定“3年现代化转型规划”,明确数字化、绿色化指标;

核心(党建引领):党组织参与重大决策,确保发展方向符合国家战略(如双碳目标)。

(三)“两个确立”“两个维护”:系统核心点的必然性(阴阳交感的缘起)

1、太极哲学依据

事物演化“三个阶段”中,“缘起”需阴阳交感的核心动力。太极模型中,“中”是能量汇聚的中心点(如太极图的阴阳鱼眼),“两个确立”明确党中央的核心地位,本质是遵循“任何系统必须有中心点以统合能量流动”的规律。

例证:太阳系以太阳为核心,人体以心脏为血液循环中心,政党治理同样需要核心引领——民主集中制下的“集中”,正是为了避免系统能量涣散,符合“能量转化瞬间呈点状释放”的规律。

2、机关单位落实路径

建立“核心-分层”决策执行体系:

顶层(核心):党组会第一时间学习贯彻国家精神,形成“决策中心点”;

中层(公转):各部门将国家部署分解为“左上中下右”任务(如左:政治学习计划,上:能力提升方案,中:核心业务指标,下:作风建设清单,右:成果验收标准);

基层(自转):科室按“月度循环”推进工作,每季度向党组汇报“循环成效”(如是否完成“克进-生进-生出-克出”闭环)。

(四)“四个意识”:个体与系统的频率共振(波粒二象性的行为表达)

1、模型映射关系

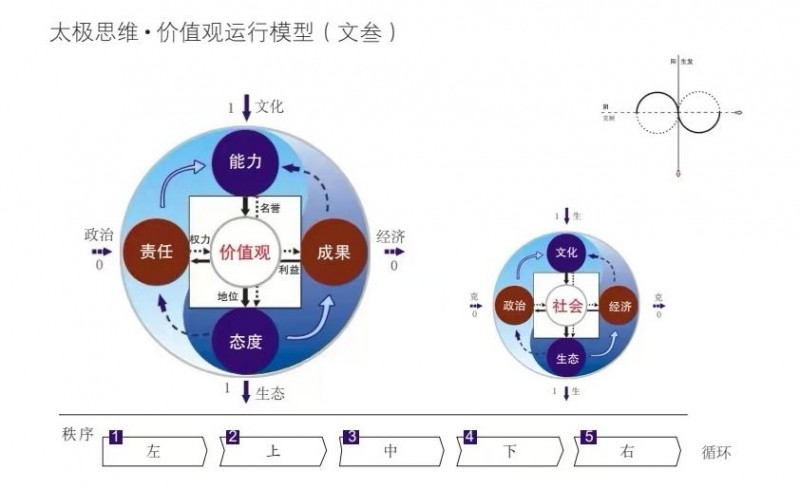

事物“波粒二象性”决定个体兼具“独立性”与“系统性”,“四个意识”本质是调节个体“自转频率”以匹配系统“公转频率”:

政治意识、核心意识(左、中):对应“克进”约束,确保个体行为不偏离系统核心规则;

大局意识、看齐意识(上、右):对应“生进”与“克出”,个体主动吸收系统能量(看齐)、输出协同价值(大局)。

案例:疫情防控中,基层干部以政治意识(左)贯彻“动态清零”政策,以核心意识(中)服从上级指挥,以看齐意识(上)向先进地区学习防控经验,以大局意识(右)协调医疗、民生资源,实现个体与国家防疫系统的“频率共振”。

2、党员行为校准工具

制定“四维对标检查表”:

政治意识(左):每月对照党章检查言行是否符合组织精神;

核心意识(中):重大工作部署前先问“是否与国家最高精神一致”;

大局意识(上):处理局部问题时评估“对整体发展的影响”;

看齐意识(右):每季度向优秀党员或先进地区对标,列出改进清单。

(五)“四个自信”:系统能量积累的历史比较(千差万别的规律认知)

1、太极思维诠释

事物“千差万别”源于频率与形态差异,“四个自信”是中国特色社会主义系统与其他文明系统比较后的能量优势认知:

道路自信(右-经济运行路径):中国道路在“左上中下右”循环中更高效(如脱贫攻坚中,政治动员(左)、文化扶志(上)、社会参与(中)、生态保护(下)、经济投入(右)的协同效率高于单一市场驱动模式);

制度自信(左-秩序约束):公有制为主体的制度能实现“克进”与“生出”的动态平衡(如疫情防控中全国资源的统筹调配);

理论自信(上-文化能量):马克思主义与中华优秀传统文化结合,形成适配中国系统的“生进”理论(如“共同富裕”对应太极“阴阳平衡”思想);

文化自信(中-核心价值观):太极思维等文化基因提供系统凝聚力,如“天人合一”指导生态文明建设。

2、文化传播创新方案

用太极模型讲好中国故事:

对外宣传中,以“秩序交换平衡”解释中国制度优势——“一带一路”建设中,政治互信(左)、文明互鉴(上)、民心相通(中)、生态合作(下)、经贸共赢(右)的循环模式,区别于零和博弈思维;

对内教育中,通过“太极图拆解”展示“四个自信”:阴阳鱼互嵌象征“道路与制度”的辩证统一,圆心象征“理论与文化”的核心引领。

(六)“十个明确”“十四个坚持”:系统分层的操作手册(点线面体的转化)

1、模型方法论解析

太极思维认为“点成线、线成面、面成体”,“十个明确”是对国家发展各领域的“点”状定义(如明确“中国特色社会主义最本质特征是党的领导”),“十四个坚持”是连接各点的“线”状方法论(如“坚持以人民为中心”连接政治、社会、经济等点),共同构成国家治理的“立体系统”。

例证:“明确新时代我国社会主要矛盾”(点)与“坚持新发展理念”(线)结合,在区域发展中转化为“面”——东部地区以创新(上)驱动高质量发展,中西部以协调(中)促进区域平衡,形成“点线面”联动的“体”(全国统一大市场)。

2、基层工作分解模板

以“乡村振兴”为例构建“点线面体”落实框架:

点(十个明确):锚定产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”关键点;

线(十四个坚持):用“坚持城乡融合发展”连接农村产业(右)与城镇市场(右),用“坚持人与自然和谐共生”连接生态(下)与产业(右);

面(区域协同):乡镇层面建立“产业带-文化圈-生态廊”的平面布局;

体(立体循环):县域层面形成“政治引领(左)-文化赋能(上)-社会参与(中)-生态保障(下)-经济增收(右)”的立体治理系统,每月按“左上中下右”顺序推进专项行动(如 左:党建引领乡村治理,上:农民技能培训,中:村集体经济发展,下:人居环境整治,右:农产品品牌建设)。

三、太极思维指导实践的“三维转化法”

1、问题诊断结构化

面对复杂工作时,先按“左上中下右”拆解问题:

左(约束):政策限制、资源瓶颈;

上(动力):技术支持、人才储备;

中(核心):问题本质(如民生问题的核心是“需求与供给平衡”);

下(基础):现有条件、群众基础;

右(目标):期望成果、验收标准。

例:解决“社区养老”问题,左(政策补贴约束)、上(智慧养老技术)、中(老人需求)、下(社区场地)、右(服务覆盖率),形成系统解决方案。

2、流程设计循环化

每项任务遵循“克进→生进→事物→生出→克出”闭环:

克进(左):明确考核指标与风险点;

生进(上):配置资源、培训团队;

事物(中):聚焦核心任务执行;

生出(下):阶段性成果反哺基础(如经验总结用于优化流程);

克出(右):输出最终成果,并为下一轮任务积累经验(如养老服务数据用于政策调整)。

3、协同机制嵌套化

参照“国家-社会-组织”三层循环,建立跨层级协同网络:

国家层(左政治-右经济):争取部委政策支持与专项资金;

社会层(左管理-右经营):联动行业协会、社会组织;

组织层(左环境-右目标):内部部门按“左上中下右”分工(如行政部管“左”合规,技术部管“上”创新,业务部管“中”执行,后勤部管“下”保障,市场部管“右”成果转化)。

四、结论:规律认知与实践创新的辩证统一

太极思维的“秩序交换平衡”本质是对客观规律的抽象,而国家治理的先进理论体系是马克思主义基本原理与中国实际、中华优秀传统文化相结合的科学成果。从“五位一体”到“十四个坚持”,其系统性体现为“太极系统”的层级嵌套,科学性体现为“阴阳循环”的动态平衡,客观性体现为“千差万别”的规律适配,规律性则直指“秩序交换平衡”这一宇宙与社会运行的根本法则。

落实到工作中,需以“太极思维”为认知工具,将宏观政策转化为“可拆解、可循环、可协同”的操作模型——如同太极图的阴阳鱼,让党的理论在“约束与动力、局部与整体、当下与长远”的互动中,实现从规律认知到实践创新的完整闭环,最终推动国家治理体系与治理能力现代化在“秩序交换平衡”中持续演进。(完)

|