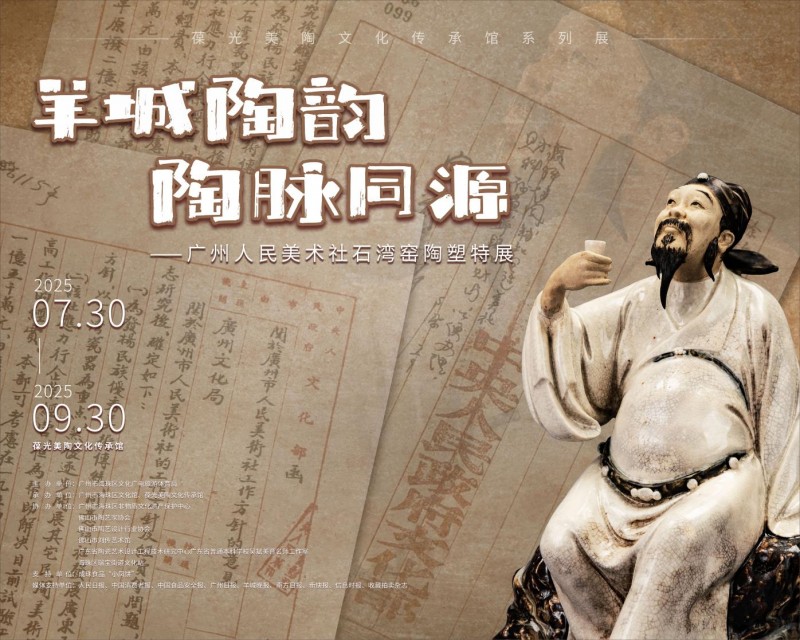

2025年7月30日上午,葆光美陶文化传承馆(以下简称“葆光美陶馆”)在广州市海珠区隆重开馆,并同期举办“羊城陶韵 陶脉同源——广州人民美术社石湾窑陶塑特展”开幕式。本次活动由广州市海珠区文化广电旅游体育局主办,海珠区文化馆、葆光美陶文化传承馆承办,展览将持续到9月30日。

开馆首展活动主题海报

薪火相传:打造美陶文化交流综合平台

作为海珠区文化馆分馆,本馆秉持“守护传统精髓,创新当代表达”的核心理念,致力于传承与弘扬中国非遗美陶文化,倾力打造一个集学术研究、艺术交流、精品展览、科普研学与互动体验于一体的综合性文化平台。在非遗保护、文化宣传、教育传播、产业发展等方面发挥积极作用,推动传统工艺与当代表达的融合,让美陶文化更好地走进公众视野、融入现代生活。馆名“葆光”源自《庄子·齐物论》,其寓意可从“注焉而不满,酌焉而不竭”中探寻——真正的智慧如同深泉,既能源源不断、取之不尽,又始终保持低调内敛的品格。

广州市海珠区葆光美陶文化传承馆(广州市海珠区文化馆分馆)

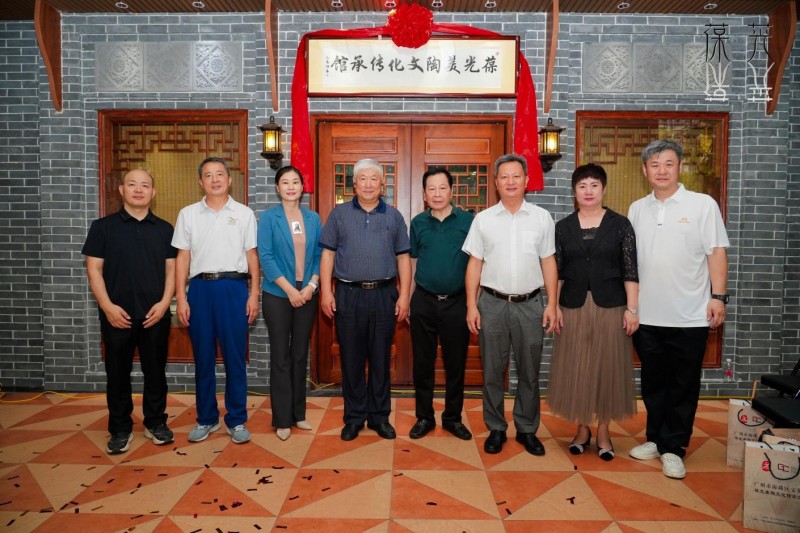

开馆仪式上,来自文化界、艺术界及非遗领域的众多嘉宾共同见证这一盛事。广东省文联原副主席、广州市文联原主席乔平,广州市海珠区人民政府副区长张永良,中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产“石湾陶塑技艺”国家级代表性传承人、佛山市陶艺家协会会长潘柏林,民建广州市委会副主委、天河区基层委主委,天河区政协副主席张海玉,广州市文化广电旅游局原非遗处处长张镇奎,国家一级博物馆吉林省四平战役纪念馆副书记柴云霞,佛山市博物馆副馆长苏东军,广州市海珠区葆光美陶文化传承馆馆长郭晓东为传承馆揭牌。出席本次活动的重要嘉宾还有民建广州市委员会组织处处长马卫华、民建广州市委员会宣传处处长马涛、民建广东省委员会外事联络委副主任王金波、原中山大学历史系教授、石湾陶器研究学者邹华,中国陶瓷艺术大师、佛山市陶艺家协会副会长封伟民、广东省陶瓷艺术大师、澳门工艺美术大师刘桂芳,国家级非物质文化遗产“石湾陶塑技艺”佛山市级代表性传承人刘桂芳,广彩世家赵兰桂堂第四代传承人、中国非物质文化遗产(广彩)广东省省级代表性传承人赵艺明,佛山市陶艺设计行业协会秘书长陈真,佛山梁园画院常务副院长、佛山南韵北墨凤鸣艺术馆馆长张凤鸣。

开馆首展揭幕嘉宾合影

部分领导及嘉宾合影

陶韵绵长:特展重现石湾窑辉煌历史

作为开馆首展,“羊城陶韵 陶脉同源”特展聚焦1950年代广州人民美术社陶瓷雕刻工场的发展历程,系统呈现以刘传、区乾、庄稼、廖洪标、陈宝国等大师为代表的陶艺杰出成就。展览涵盖人物、动物、器皿等多个类别共计102件,生动展现了石湾陶塑的艺术风格、时代精神与历史价值。广州人民美术社陶瓷雕刻工场作为“广府掌舵、石湾制陶”的典范,不仅推动了石湾陶塑的复兴,更为新中国陶艺发展史书写了重要篇章。

馆内展品陈列

共话传承:业界专家寄予厚望

活动现场,广东省文联原副主席乔平、中国工艺美术大师潘柏林、广东省陶瓷艺术大师刘桂芳等嘉宾发表致辞,高度评价展览的文化价值与历史意义,并对石湾陶艺在新时代的创造性转化与创新性发展提出展望。

广东省文联原副主席乔平在致辞中充分肯定了葆光美陶文化传承馆在弘扬中华优秀传统文化方面的重要作用。他指出,馆内展出的陶艺精品不仅凝聚了上世纪50年代广州人民美术社陶瓷雕刻工场的艺术成果,更体现了新中国初期广州领导班子对文化事业的高度重视,尤其是时任广州市副市长朱光对推动传统艺术发展的重要批示。他表示,此次展览不仅是一场精彩的艺术盛宴,更是一场深刻的精神洗礼。

广东省文联原副主席乔平致辞

中国工艺美术大师潘柏林表示,本次展览不仅集中展现了石湾陶塑的艺术高度,更唤起了大众对陶艺文化的深厚情感与文化认同。他深情回顾了与葆光美陶文化传承馆馆长郭晓东之间的多年师生情谊,高度肯定其以身作则、倾心投入,为石湾陶艺的保护与传承作出的积极贡献。潘柏林指出,石湾陶塑自20世纪50年代以来便与文人文化深度融合,早已超越传统工艺范畴,展现出鲜明的人文艺术特质。他呼吁社会各界加强资源整合与系统规划,共同推动石湾陶艺在新时代语境中焕发新的生命力。

中国工艺美术大师潘柏林致辞

广东省陶瓷艺术大师、刘传之子刘桂芳在发言中,从历史传承的角度回顾了父亲刘传大师在新中国成立初期应广州市长朱光之邀,主持创办广州人民美术社陶瓷雕刻工场的历史片段。他指出,该工场作为石湾陶塑由民间工艺迈向现代艺术体系的重要平台,汇聚了刘传、庄稼、廖洪标等一批卓越陶艺人才,不仅保障了作品质量,也为技艺的系统传承与推广奠定了基础。刘桂芳衷心感谢众多藏家热情支持此次征集工作,提供珍贵展品,使本次展览得以完整呈现20世纪中期石湾陶艺的艺术风貌。他强调,石湾陶塑的辉煌成就不仅是个体艺术家的荣誉,更是岭南陶艺界乃至中国现代陶瓷艺术的集体记忆与文化荣耀。

广东省陶瓷艺术大师刘桂芳致辞

葆光美陶文化传承馆馆长郭晓东在致辞中表示,展馆筹建至今历时七个月,得以顺利落成并同步启幕,离不开社会各界的关心与支持。他介绍,作为由海珠区文旅局指导设立的公益文化平台,传承馆将以非遗美陶为核心,持续探索“守正创新”的路径,打造融合研究、交流、教育与体验于一体的多元空间。本次展出的一百余件广州人民美术社时期石湾窑陶塑精品,承载着岭南陶艺的历史厚度与艺术精神,也彰显着非遗文化在海珠这片热土上的时代回响。展望未来,传承馆将不断完善服务体系,拓展传播渠道,推动非遗文化在当代表达中焕发新的活力。

葆光美陶文化传承馆馆长郭晓东致辞

展览还收到新西兰国际美术交流协会、吉林四平战役纪念馆、中国轻工业陶瓷研究所实训基地等国内外机构的贺信,充分肯定其在促进国际文化交流、推动传统工艺复兴方面的积极影响。

新西兰国际美术交流协会贺信

多元协作:共建文化传承新生态

为深化校馆合作、推进产教融合,葆光美陶馆分别与广州市海珠区瑞宝街道党建和组织人事办公室、广州市财经商贸职业学校签署共建合作协议,聚焦党建引领下的文化共建与人才协同培养。开幕当天,广州市财经商贸职业学校张宇老师携该校陶艺社团学生及华南师范大学附属荔湾小学学生代表现场开展陶艺实操。同时现场展出“葆光美陶文化传承馆&广州财经商贸职业学校”岭南非遗陶艺文创校馆合作教学成果展陶艺作品。集中呈现校馆协作成效与非遗传承的青春力量。

葆光美陶馆与广州市海珠区瑞宝街道党建和组织人事办公室签约

葆光美陶馆与广州市财经商贸职业学校签约

学生现场陶艺实操

岭南非遗陶艺文创校馆合作教学成果展陶艺作品

活动现场还举行了多项授牌仪式:

佛山市陶艺家协会封伟民副会长授予葆光美陶馆“石湾陶塑技艺非遗传承基地”

佛山市陶艺设计行业协会陈真秘书长授予葆光美陶馆“陶艺设计共创空间站”

同时,由中国工艺美术大师潘柏林向多位参与者颁发证书,包括:向陶艺收藏家颁发《借展证书》、向广州市财经商贸职业学校张宇老师颁发《校馆合作教学成果展》证书、向广州市财经商贸职业学校及华南师范大学附属荔湾小学学生代表颁发《研学实践证书》,生动体现“文化共建、全民共享”理念在陶文化传承中的实践成果。

潘柏林大师向藏家颁发借展证书

潘柏林大师向张宇老师、郭晓东馆长颁发《校馆合作教学成果展》证书

潘柏林大师向广州市财经商贸职业学校学生颁发研学实践证书

潘柏林大师向华南师范大学附属荔湾小学颁发研学实践证书

展望未来:让非遗焕发时代活力

当前,非遗保护已进入系统性保护与活态化传承并重的新阶段。未来,葆光美陶文化传承馆将秉持“守护传统精髓,创新当代表达”的理念,打造具有时代文化标识度的美陶展示平台,为现代公共文化服务体系建设注入持久动力。(通讯员:刘惺懞、梅彦)

|